大学職員に転職するときの志望動機では、「学生のために仕事がしたい」と考えたことがあるのではないでしょうか。

大学職員の仕事は学生のキャンパスライフを支える仕事ですが、「学生のために具体的に何がしたいの?」と聞かれたときにすぐに答えることができるでしょうか。

学生のために仕事がしたいという志望動機を掲げるのであれば、まずは学生の現状を把握しましょう。

ここ数年で大学業界は大きく変化をしています。

外出自粛期間の影響で、一時、キャンパス内から学生の姿は消え、代わりにオンライン授業のための環境が驚くほどの早さで整備されました。

この記事では、現役の大学職員が一般社団法人日本私立大学連盟が実施した学生アンケート結果をもとに「大学生が抱えている問題」について解説します。

- 学生を支える志望動機がわかる

- いまの学生が抱えている悩みがわかる

- 現役大学職員が書いた志望動機の例文がわかる

【例文】学生の交流をテーマにした大学職員の転職理由

大学職員の採用面接では「入職後にどんなことをやりたいか?」という質問をされます。

入職後にやりたいことは、絵に描いた餅にならないよう大学が抱える現状を押さえて述べる必要があります。

学生の現状を知る現役の大学職員が考えた大学職員に転職するための志望理由について紹介します。

キャンパスの魅力を高めて学生間の交流を促進する取り組みを行います。私立大学学生生活白書2022のアンケート調査によると、大学生の半数以上が就職や将来のことに不安を抱えています。悩みを友人に相談する割合もここ数年間で急激に減少しておりキャンパス滞在時間はコロナ前と比較して半減しています。私は学生たちが活気のあるキャンパスで過ごすことで自身の成長につながり、さらには大学の魅力を高める効果があると考えます。具体的な取り組みとしては昼休みにキッチンカーや地域食フェアを開催して昼食の時間帯を中心にキャンパス滞在時間を伸ばしながら、就活の時期には採用担当者をキャンパスに招いて企業説明会を合同実施するなど「キャンパス内だから受けられる恩恵」を増やすとともに、コロナ禍で整備されたオンライン環境を並行活用することで学生が選択できる環境をつくりたいです。私がこのように考えたのは現職の○○の経験が根本にあります。現職を通じて身につけた△△の強みは大学職員になっても発揮できるので活かしていきたいです。

上記の例文では、「学生がキャンパスで交流を増やすことにより、成長機会を数多く作ることができる」という目的のために魅力的なキャンパスづくりにしたいという主張で書いています。

ひとり暮らしの学生の中には、「学食ではなく、自宅に帰って昼食を食べる」というケースも珍しくありません。

理由はさまざまですが、学生の交流が活発になり、キャンパスの滞在時間を延ばすためにできることを考えてみましょう。

「大学職員に転職するときの志望理由がうまく書けない」と悩んでいるなら、現役大学職員が考えた志望動機の例文をお手本にして、自分なりのアレンジを加える方法がおすすめです。

大学職員トキ

大学職員トキ以下の学生アンケートの結果を参考にしよう!

大学生は就活や将来の不安で悩みを抱えている

教務課や学生課など学生対応を行う部署では、毎日たくさんの学生から問い合わせを受けています。

具体的な問い合わせ内容は確認・相談・要望などです。

- 申請手続きや募集要項の内容確認

- 学生生活を送るうえでの悩み相談

- 教室貸与など要望事項の対応

制度申請手続きや募集要項の確認事項については、課内に担当者がいるので適切な担当者に繋ぐことで対応できます。

「空いている教室を貸してほしい」などの要望についても、利用目的や責任者などを確認することでできる範囲で柔軟に対応します。

要望について、対応できないことがある場合には、理由を添えて学生に説明します。

大学職員が学生対応をする中で最も難しいのが大学生からの悩み相談です。

大学生ひとりひとりが抱えている悩みや背景が異なるため、完璧な対応マニュアルはありません。

大学生から相談される悩みは就職・将来への不安や学業・授業のこと、家庭環境、外部でのトラブルなどさまざまです。

なかでも相談にくる大学生が最も抱えている悩みは就職や将来の不安に関することです。

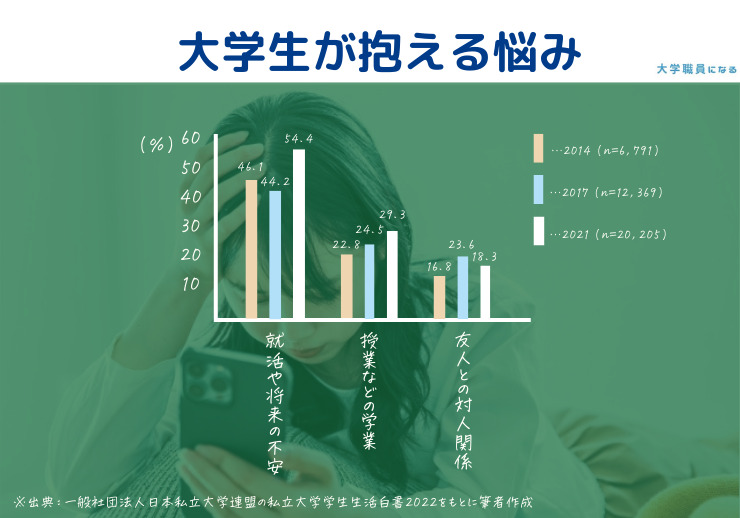

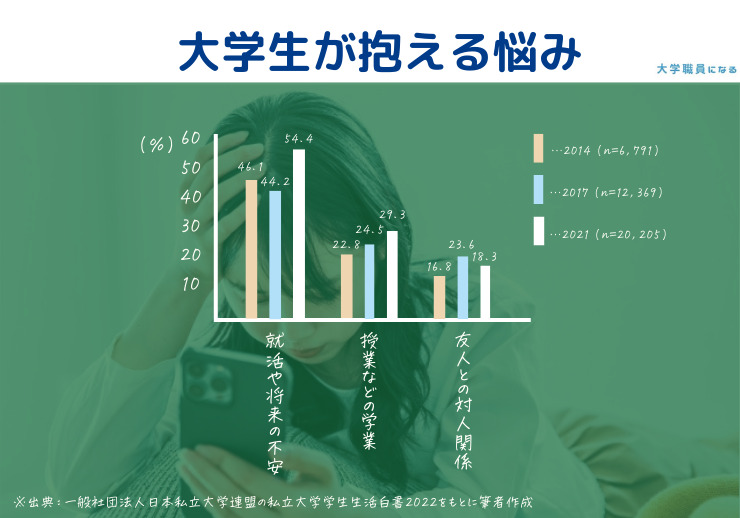

一般社団法人日本私立大学連盟の私立大学学生生活白書2022によると、2021年度に125大学、20,205名の大学生を対象にしたアンケートでは「就職や将来の進路に不安を抱えている」と回答した学生が54.4%と大学生が抱える悩みの中で最も高い数値を記録しました。

- いま、あなたに不安や悩みがあるとすればどのようなことですか?

-

就職や将来の進路に関すること(54.4%が回答)

大学生は不安や悩みを友人に相談しなくなっている

大学生は大学の講義やゼミ、サークル活動などキャンパスでの生活を通じて友人をつくっています。

ところが、2020年から2021年にかけてのコロナ禍においてはキャンパス内への入構が制限されたり、オンライン授業が新たに導入されるなどキャンパスに通う頻度が大きく減少しました。

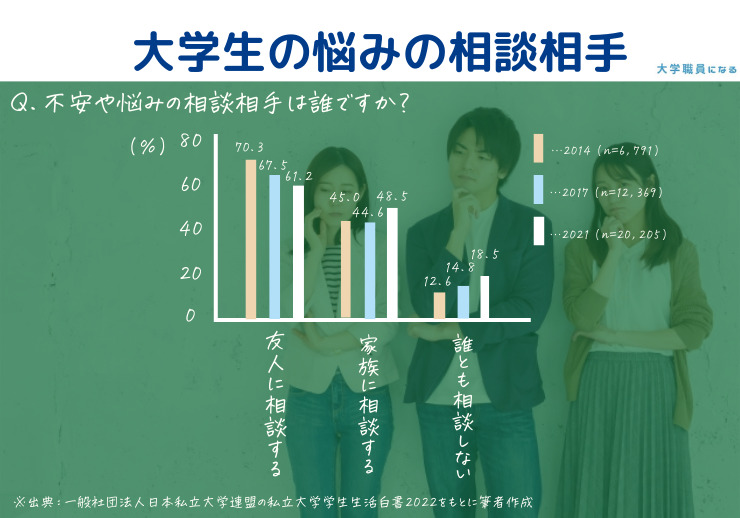

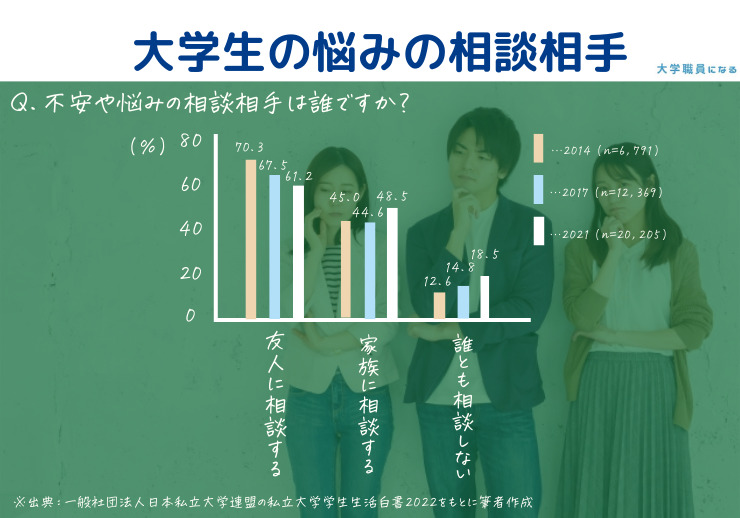

キャンパス内で過ごす機会が減少した大学生は不安や悩みを友人に相談しなくなっている傾向にあります。

一般社団法人日本私立大学連盟の私立大学学生生活白書2022によると、2021年度に125大学、20,205名の大学生を対象にしたアンケートでは「悩みや不安を友人に相談する」と回答した学生は2014年と比較して9.1ポイントも減少しています。

一方で「誰とも相談しない」と回答した学生は18.5%と2014年のアンケート実施と比較して5.9ポイント上昇しています。

- 不安や悩みを誰に相談しますか?

-

誰とも相談しない(18.5%)

このような結果を受けて、今後、大学職員が学生対応を行ううえで意識すべきポイントは次のとおりです。

- これまでは学生間で共有されていた情報が浸透していない可能性がある

- 入学後に友人ができずひとりで悩んでいる学生かもしれない

- 一人暮らしでキャンパスに通わず孤独感を感じている学生がいるかもしれない

例えば、これまでの新入生は先輩たちから「おすすめの科目」など、新入生ガイダンスでは手に入らない学生たちのコミュニティを活かした情報を教えてもらいながら履修登録を考えていました。

ところが、キャンパスに通う機会が減った数年間は学生同士の交流が減ったため、学生間の交流で得ていた情報が途絶えてしまった可能性がありました。

実際に2020年から2021年にかけては、大学職員はこれらの状況を予測して例年よりも多くお知らせを発出したり、オンライン説明会を新しく企画して対応することで新年度のスタートに乗り遅れる学生が出ないようサポートしました。

このように学生たちの状況を把握して、困っている学生が悩みを相談できずに修学を中断することがないようサポートすることも大学職員の重要な仕事です。

大学生のキャンパス滞在時間は半分に減少している

実際にキャンパス内の滞在時間に関するアンケートでは2014年は6.16時間だったのに対して、2021年は3.01時間と50%以上も減少しています。

これまでのように授業がない空きコマや昼食の時間をキャンパス内で過ごさない学生が増えていることを表しています。

キャンパス内の滞在時間が減少した代わりに増加した時間は次のとおりです。

- 授業以外のスマホやPC、ゲーム等の使用時間(約1時間の増加)

- 自宅での自習時間(倍増して1.5時間に)

- 睡眠時間(30分増加)

大学ではハラスメント予防の取り組みを行っている

大学生が抱える悩みの中にはハラスメントが原因の問題もあります。

大学において、ハラスメントが発生する可能性がある場合には、未然の予防を徹底しながら、適切に対応する必要があります。

一般社団法人日本私立大学連盟の私立大学学生生活白書2022によると、2021年度に125大学、20,205名の大学生を対象にしたアンケートでは「ハラスメントを受けたことがない」と回答した学生は96.0%と2014年の89.9%と比較して6.1ポイント改善されています。

数年前と比較して、ハラスメント防止に関するキャンペーン活動やポスター掲示がキャンパス内でも頻繁に行われていたため、一定の効果がみられました。

大学生が最も受けたハラスメントはセクハラだった

受けたハラスメントの内容に関する項目では、ハラスメントの被害にあった学生の中で「セクシュアル・ハラスメント」と回答した学生は44.6%と最も高い数値となりました。

セクシュアル・ハラスメントを受けたと回答する学生は2014年に11.9%、2017年に19.7%、2021年に44.6%と急増していることがわかります。

- (被害を受けた方の中で)どんなハラスメント被害に遭いましたか?

-

セクシュアル・ハラスメント(44.6%)

実際の学生対応は以下のように行います。

大学職員が学生相談でハラスメントに関する悩みを相談された場合、まずは学生の話をしっかりと聞きながら状況把握、本人の希望、今後の対策等について話をします。

学生の希望を最優先にしながら、本人が望む場合にはキャンパス内に設置されている学生相談室やハラスメント相談室と連携します。

学生相談室には、臨床心理士資格や公認心理師資格を保有した心理カウンセラーやキャンパスソーシャルワーカーが在籍しているので、大学職員がひとりですべての問題を解決するのではなく専門医に繋ぐことも大切な仕事です。

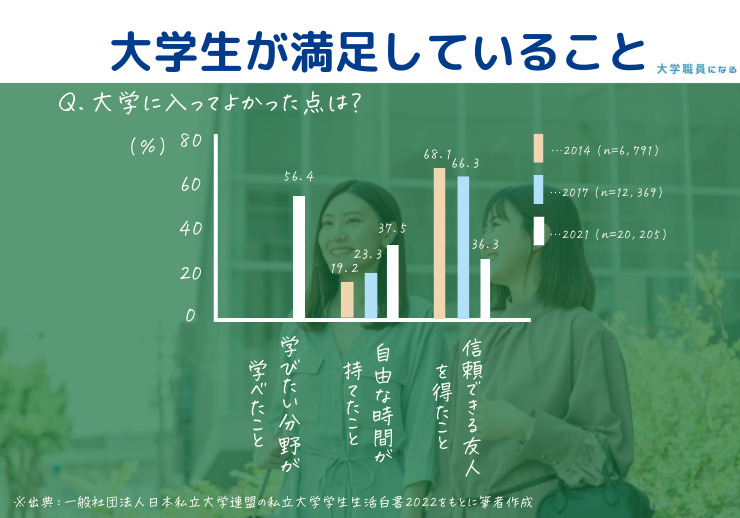

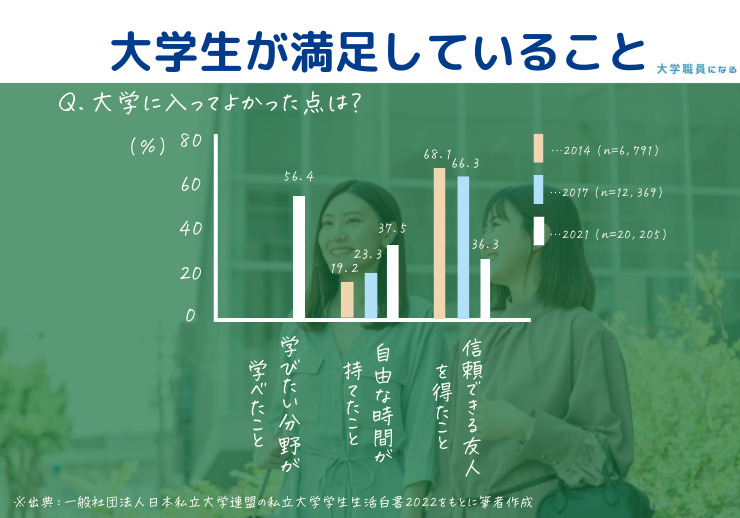

大学生が大学に入学してよかったと感じたこと

学生が満足したキャンパスライフを送れるように環境を整えることは大学の活性化につながり、魅力ある大学づくりへと繋がる取り組みです。

大学職員として魅力ある大学づくりを企画・提案するためには、学生が大学に入学してよかったと感じる点を把握する必要があります。

一般社団法人日本私立大学連盟の私立大学学生生活白書2022によると、2021年度に125大学、20,205名の大学生を対象にしたアンケートでは「大学に入ってよかった点」に関する設問に「学びたい分野が学べた」(56.4%)と答えた学生が最も多い結果になりました。

「自由な時間を持てたことが良かった」と回答した学生は2021年に37.5%と2014年の19.2%から18.3ポイント上昇しており、キャンパスに縛られずに自由に過ごす学生が増えた様子がわかります。

一方で「信頼できる友人を得たことが良かった」と回答した学生は2021年は36.3%と2014年の68.1%からおよそ半減する結果となりました。

- 大学に入ってよかったところはどこですか?

-

学びたい分野が学べたこと(56.4%)

この結果から、大学職員として学生生活の改善に向けた提案をこれからする場合は以下の2点を押さえて企画・立案することが望まれます。

- 大学生がキャンパスに留まらず自由な時間を過ごしている

- 信頼できる友人ができずに悩んでいる学生がいる

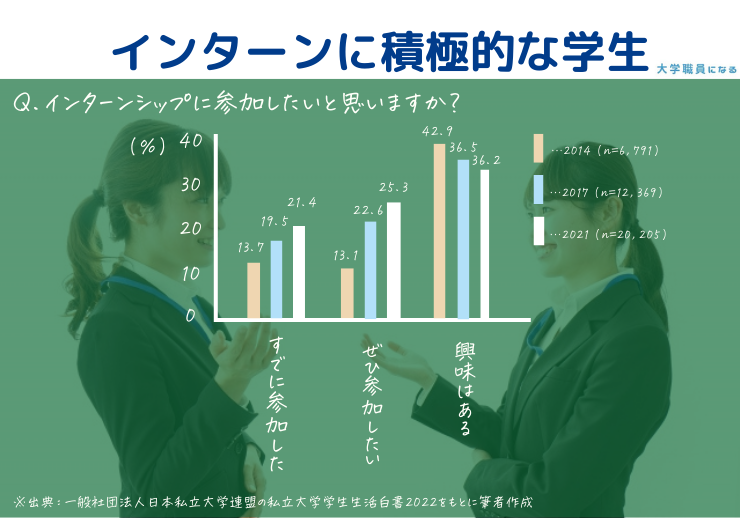

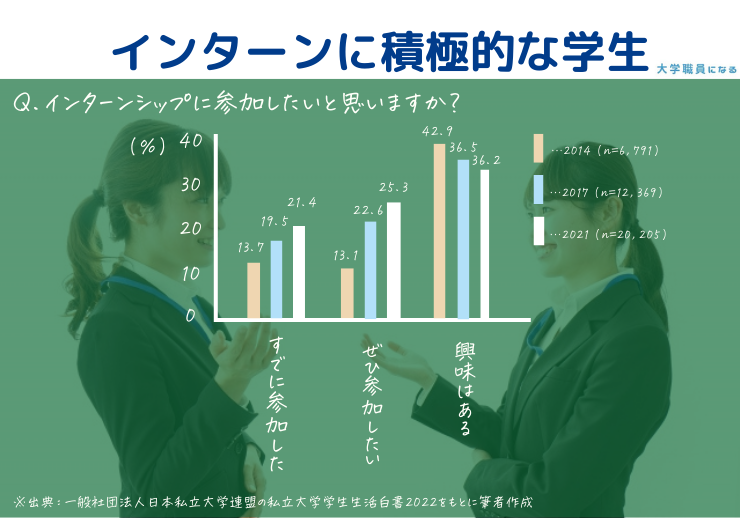

インターンシップに参加したい学生が増えている

多くの大学生が就職や将来のことについて不安を感じている中で、インターンシップに参加したいと考える学生がここ数年で急増しています。

一般社団法人日本私立大学連盟の私立大学学生生活白書2022によると、2021年度に125大学、20,205名の大学生を対象にしたアンケートでは「インターンシップに参加したいと思いますか?」という設問に対して「すでに参加した」「ぜひ参加したい」「興味はある」と回答した学生の合計が2014年は69.7%だったのに対して、2021年は82.9%と大幅に増加しています。

実際に政府が発表したインターンの評価を採用活動に利用できる制度によって、インターンシップへの参加は就活の内定に直結するルートとして大学生から重要視されています。

通常の就活生は3年生の夏から冬にかけて就職活動を開始しており、早い学生は2年生の頃から就職活動を意識して長期インターンなどに参加しています。

- インターンシップに参加したいですか?

-

すでに参加している(21.4%)

まとめ

大学職員の採用面接で必ず質問される「志望理由」や「入職後にやりたいこと」については、自分がやりたいことが大学が抱える現状や課題の解決に繋がるように考えましょう。

特に学生サポートを掲げる場合は、学生がどのようなことで悩み、困っているのかを把握することでやるべきことが見えてきます。

学生対応が日常的に発生する教務課や学生課では、以下のような問い合わせを学生から受けています。

- 申請手続きや募集要項の内容確認

- 学生生活を送るうえでの悩み相談

- 教室貸与など要望事項の対応

学生対応の中で最も対応が難しいのが「学生からの悩み相談」です。

学生ひとりひとりの背景や抱える悩みは異なるので、まずは話をよく聞いて適切な対応を判断しましょう。

学生からの悩み相談に関しては大学職員がひとりで全て解決しようとせずに、必要に応じて心理カウンセラーなどの専門医に繋ぐことが重要です。

学生にとって最善な選択を学生自身ができるようにサポートしましょう。

この数年間でキャンパス内は大きく変わりました!

2020年から2021年のコロナ禍においては、キャンパス内から学生の姿は消え、活気がなくなっていました。

最近ではコロナ前のキャンパスの日常が戻ってきましたが、オンライン環境が整備されオンライン環境だけでも学生生活を送ることができる状況です。

これから大学職員を目指す場合はアフターコロナの状況を踏まえつつ、志望理由を考えていく必要があります。

「学生の現状や大学が抱える課題を踏まえた志望理由を考えるのが難しい」という方は現役の大学職員が考えた志望理由を参考にしてください。

キャンパス内の魅力を高めて学生間の交流を促進する取り組みを行います。私立大学学生生活白書2022のアンケート調査によると大学生の半数以上が就職や将来のことに不安を抱えています。悩みを友人に相談する割合もここ数年間で急激に減少しておりキャンパス滞在時間はコロナ前と比較して半減しています。私は学生たちが活気のあるキャンパスづくりを行うことで大学の魅力を高める効果があると考えます。具体的な取り組みとしては昼休みにキッチンカーや地域食フェアを開催して昼食の時間帯を中心にキャンパス滞在時間を伸ばしながら、就活の時期には採用担当者をキャンパスに招へいして企業説明会を合同実施するなど「キャンパス内だから受けられる恩恵」を増やすとともに、コロナ禍で整備されたオンライン環境を並行活用することで学生が選択できる環境をつくりたいです。私がこのように考えたのは現職の○○の経験が根本にあります。現職を通じて身につけた△△の強みは大学職員になっても発揮できるので活かしていきたいです。

大学職員に転職するためには、転職活動の手順を理解して効果的に準備をする必要があります。

これから大学職員への転職活動を行いたい方は現役の大学職員がまとめた転職の6ステップを参考に転職活動をすすめましょう。

以下の記事では、大学職員の転職求人が出やすい時期や年齢ごとに必要な能力を解説しています。

大学職員に転職するためには、志望動機をしっかりと考えつつ、希望する求人が出たら積極的にチャレンジしてみることも重要です。

まずはどんな大学職員の転職求人があるのか確認して、気になる好条件の求人があれば積極的にエントリーしてみましょう。

大学職員の転職求人を豊富に扱う転職サイトは以下の記事でまとめています。

大学職員を本気で目指してみませんか?

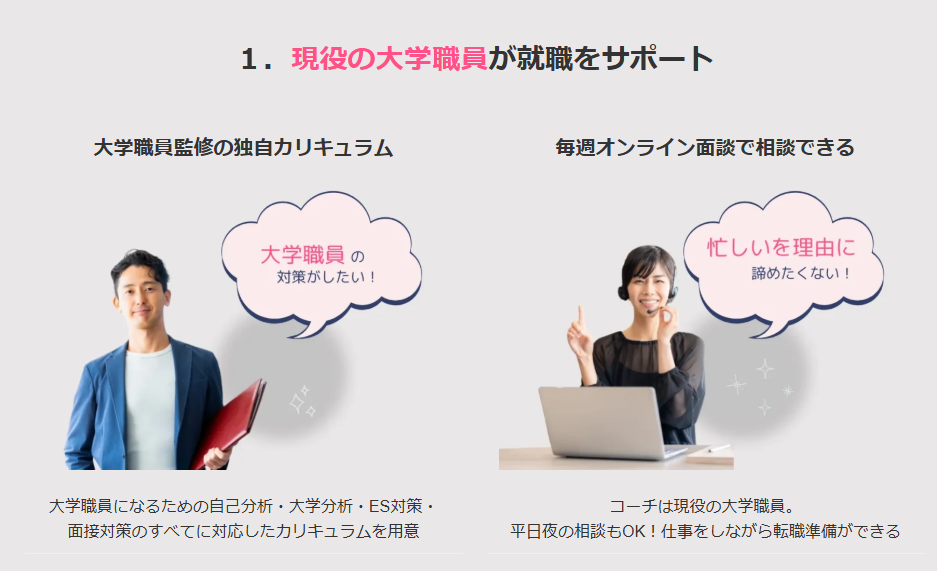

現役の大学職員があなたの就職をサポートするプログラムがあります。

大学職員監修の独自カリキュラムだけでなく、毎週オンライン面談でブラッシュアップします。

コーチによる伴走型支援「大学職員コーチ」はこちらから。