- 土岐 光(大学職員)

-

関東の私立大学に勤務する現役の大学職員。多数のWebメディアで監修・執筆の実績あり。これまでに100名以上の就職・転職支援を実施して10名以上が大学職員に内定。大学職員の情報をYoutubeで発信。

就活生にとって、OB・OG訪問のために苦労するのがOB・OG訪問する相手を探すことです。

大学職員にOB・OG訪問したい場合も訪問相手を探すのはとても大変です。

なぜなら、大学職員は採用人数が少ないため、訪問できる人数の母数が小さいからです。

当記事ライターの現役大学職員トキはこれまでに100名以上の就活生からOB訪問やオンライン相談を受けてきましたが、OB・OG訪問できる相手の探し方を知らない就活生がいることを感じています。

この記事を読むと「OB・OG訪問する大学職員の探し方」がわかります。

さらに、OB・OG訪問するための手順を紹介しながら、やってはいけないNG行為や事前に準備することを説明します。

難しいといわれる大学職員へのOB・OG訪問ができれば、周囲の就活生が持っていない大学職員のリアルな声を聞くことができて、差別化を図ることができます。

大学職員をめざすならOB・OG訪問は必ず取り組みたいステップなので対策をしてチャレンジしましょう。

まずは相手探し!ここが一番難しい!

社会人のマナーに気をつけましょう!

有意義なOB・OG訪問にするために必要です!

現役の大学職員から話を聞く貴重な機会です!

OB・OG訪問する大学職員の探し方

大学職員にOB・OG訪問するためには、訪問を受けてくれる大学職員を探す必要があります。

しかし、就活生にとって大学職員として働く知り合いがいないケースはよくあることなので、次の3つの方法でOB・OG訪問できる大学職員を探してみましょう。

- 大学のキャリアセンターを利用する

- SNSで大学職員を探す

- 企業運営のOBOG訪問サービスを利用する

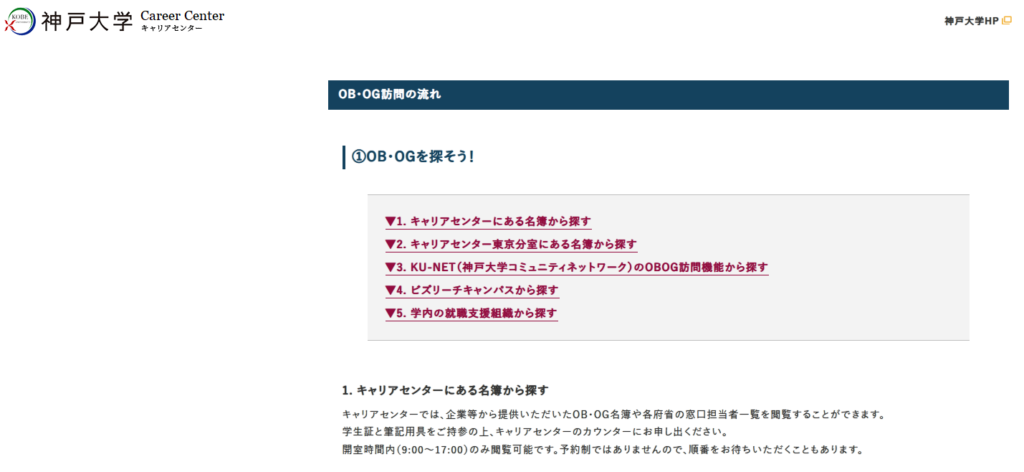

キャリアセンターでOB・OG訪問できる相手を探してみよう

大学職員にOB・OG訪問する場合、キャリアセンターや就職支援課で訪問できる先輩リストを確認してみましょう。

大学によっては、就職した業界・職種ごとにOB・OGの連絡先をまとめた「OB・OGリスト」を管理・公開しています。

データベースを検索して自分が就職したい大学の職員になった先輩がいないか探してみましょう。

SNSで大学職員を探してOB・OG訪問してみよう!

「放送研究と調査」(2019年3月)の調査によると16歳から69歳の人口のうち、約70%もの人々がSNSを利用していると回答しています。

- 16歳~19歳:97%がSNSを利用

- 20代:94%がSNSを利用

- 30代:90%がSNSを利用

- 40代:81%がSNSを利用

学生の頃からSNSを利用している人の多くは、社会人になっても利用を継続しているため、SNSを使って大学職員を探すことができます。

当記事ライターの現役大学職員トキもInstagramやYouTubeなどを利用して、大学職員の仕事に関する内容を発信しています。

「身近に大学職員の知り合いがいない」という問題もSNSで探すことで解決することができます。

これまでは関東在住、関西在住など距離的に会うことができなかった大学職員にも、SNSなどのオンラインを利用すれば簡単にOB・OG訪問をすることができます。

ただし、SNSの利用目的は人によってさまざまなので、SNSの情報をすべてを鵜吞みにするのではなく「こんな考え方もあるのか」と参考にする程度の適切な距離感を保ちましょう!

SNS経由のOBOG訪問では、トラブル防止のためにオンライン訪問がおすすめ

SNSを利用してOB・OG訪問を申し込むのであれば、対面訪問ではなくオンラインでの訪問を検討しましょう。

「SNSを利用して知らない人に連絡するのは不安だ」という場合は、当記事ライターの現役大学職員トキもオンライン相談(無料)を受け付けています。

大学職員の仕事内容やエントリーシートの添削などでご活用ください。

\ 公式LINEから申し込みできます /

企業が運営するOB・OG訪問サービスを利用しよう

「OB・OG訪問をしたいけど、訪問できる社会人が見つからない」という問題は毎年、多くの就活生が抱えています。

そのため、OB・OG訪問のためのサービスを運営する民間企業も存在しています。

なるべく簡単にOB・OG訪問する相手を探したい場合は、これらのサービスを活用してみましょう。

OB・OG訪問を手助けしてくれるサービスを利用するメリットは、サービスに登録している社会人がOB・OG訪問を申し込まれることを前提にしているため、OB・OG訪問を申し込むと高い確率で承諾される点です。

大学職員サキ

大学職員サキ意外と大学職員にOB・OG訪問する方法はありそうだね!

大学職員にOB・OG訪問する方法はたくさんありますが「これさえやっておけばよい」という方法はありません。

どの方法にもメリットやデメリットがあるので、以下の記事を活用して自分に合った方法でチャレンジしてみましょう。

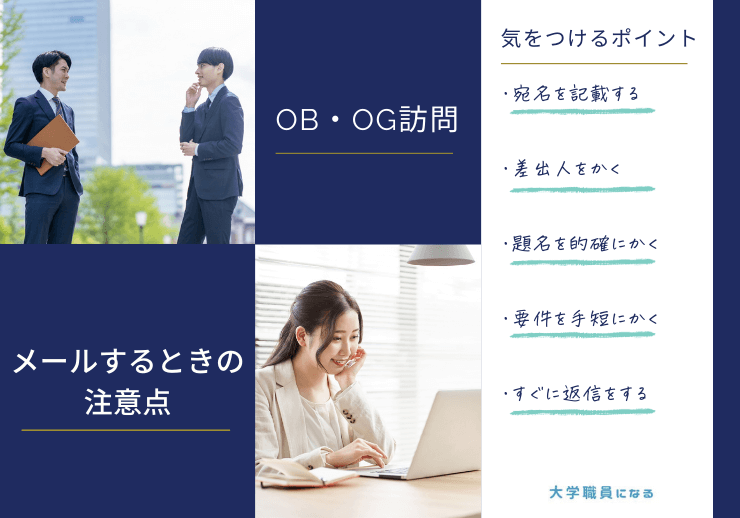

OB・OG訪問のアポ取り方法とメールの送り方

OB・OG訪問をするためには、事前に連絡してアポイントメントをとる必要があります。

社会人として働く大学職員は毎日メールを確認しているので、メールを利用して連絡しましょう。

- メールならOBOGの都合に合わせて確認できる

- 要点を簡潔にまとめたメールは依頼内容が分かりやすい

- 電話や直接訪問は丁寧だが相手の時間を奪うことになる

ビジネスマナーを意識して、まずはメールでアポイントメントをとってみましょう。

メールはチャットではないので注意!

LINEやDM(ダイレクトメッセージ)でやり取りすることが、当たり前の就活生はメールを送ることに慣れていません。

ビジネスメールでは、チャットにはないマナーやメールの形式があるので、以下の点に気をつけながら「分かりやすいメール」になっているか確認しましょう。

- 宛名を記載する

- 差出人の名前を名乗る

- 題名を的確に書く

- 要件を手短に書く

- 返信に時間をかけすぎない

「ビジネスメールをあまり書いたことがない…」場合はお手本になるメールを真似してみましょう。

現役大学職員が書いた依頼メールを例文にして、相手にOB・OG訪問したいことが伝わるメールを送ってみましょう。

大学職員にOB・OG訪問するときの注意点

OB・OG訪問では、社会人から「あなたと一緒に働きたいか」という点を見られていることを忘れないでください。

OB・OG訪問をする時はマナーを意識して、相手に悪い印象を与えないよう気をつけましょう。

よくあるOB・OG訪問でのNG行為は、OB・OG訪問が終わった直後に「別の先輩を紹介してほしい!」とお願いする事例です。

大学職員としての経験がまだない就活生にとって、OB・OGの話をその場ですべて理解することは難しいです。

分からなかった点を追加で調べたり、自分の志望動機に改めて落とし込むことで、理解が深まり新たな疑問も出てくるかもしれません。

どうしても「次の紹介」を依頼したい場合は、今回のOB・OG訪問でどんなことが理解できたのか、どのような疑問を解消したいのかを明確にしたうえでOB・OGの先輩に依頼するようにしましょう。

スタンプラリーのようなOB・OG訪問は辞めよう!

OB・OG訪問は大学職員の仕事内容を理解したり、自分の志望理由を考えるためのヒントを得る手段です。

OB・OG訪問をすること自体が目的になっているなら、何のためにOB・OG訪問をするのか改めて考えなおしましょう。

OB・OG訪問で大学職員に質問すること【例文付き】

大学職員へのOB・OG訪問が決まったら、次はどのような質問をするか考えましょう。

質問を考える時に重要なことはOB・OG訪問をする目的を明確にしておくことです。

以下の目的の中で当てはまるものを選択して、目的に合わせて質問を考えてみましょう。

- 大学職員の仕事を理解したい

- 大学職員の志望理由を深めたい

- 大学業界について知りたい

- 大学職員のワークライフバランスが気になる

- 大学職員になる選択でいいのか確かめたい

- 就活や転職の悩みを相談したい

大学職員に相談する目的が決まれば、自分が知りたい内容について大学職員から聞くためにはどんな質問をしたらよいかイメージしながら考えましょう。

大学職員の仕事を知るための質問

- 質問.現在の担当業務を教えてください!

- 質問.1日の業務スケジュールはどんな感じですか?

大学職員は採用人数が少ないため、インターネットの口コミサイトなどでもあまり情報がありません。

OB・OG訪問を通じて現役の大学職員からリアルな仕事内容を聞くことで、他の就活生や転職活動中の方と差別化を図ることができます。

面接の場面でも「実際に貴学で働く大学職員から△△という話を聞いて~と感じました」とあなたの主張や動機の根拠として活用することができます。

OB・OG訪問では大学職員の仕事を理解する目的をもって質問してみましょう。

大学職員の志望動機を考えるための質問

- 質問.大学職員を志望した理由を教えてください!

- 質問.大学職員として活躍している人の共通点を教えてください!

大学職員の仕事は教育に関すること、研究に関すること、地域連携に関すること、人事や総務に関することなど幅広い業務を行っているため志望動機を言語化するのが難しいです。

実際に大学職員として働くOB・OGがどのような志望動機を持っていたのかを聞くことで、今までになかった視点や考え方を得ることができます。

自分がやりたいことや理想とする環境が大学の職場で実現できるか確認するための質問が効果的です。

大学職員が仕事をするなかでやりがいを感じたり、いきいきとするポイントを聞くことであなたがやりたいことを見つけたり、志望動機を明確なものにする手助けになるでしょう。

大学業界について知るための質問

- 質問.他大学を分析するときに使う方法を教えてください!

質問.大学業界の将来性についてどのように考えますか?

大学業界について知るためには、大学ごとに分析する必要があります。

現役の大学職員に大学の分析に関する質問をすることで、入試業務を担当する大学職員なら各大学の受験者数や入学者数の推移、研究支援を担当する大学職員なら科研費(※1)の獲得総額・件数などそれぞれの観点による分析や見解を聞くことができます。(※1)科研費とは科学研究費助成事業の略で文部科学省が助成する学術研究のための競争的研究資金のこと。(出典:文部科学省)

大学をみる観点が変われば、見え方もさまざまなので自分とは異なる見方を教えてもらいましょう。

以下の記事では6つの目的に応じて合計40個の質問項目を紹介しています。

大学職員へのOB・OG訪問を有意義なものにするためには、的確な質問をして自分が求める内容を大学職員から聞きましょう。

OB・OG訪問で聞いてはいけない質問3選についても紹介しているので気をつけてください。

OB・OG訪問を成功させるコツは事前に質問を共有すること

OB・OG訪問を成功させるためには、訪問する前に聞きたいことをメールで共有しておくことが重要です。

事前に質問内容を伝えておくことで、OB・OG訪問を受ける先輩も回答を準備しやすくなり、あなたが聞きたい内容について的確な回答を受けることができます。

相手(社会人)の状況を想像して事前に連絡しよう!

どんなメールを送ればいいか分からない時は以下の記事に例文が載ってあるので真似してみましょう。

当日だけでなく、事前の準備をしっかりすることで、有意義なOB・OG訪問になるだけでなく、先輩からの印象も良くなりますよ。

OB・OG訪問で大学職員から聞くことができる仕事内容

大学職員にOB・OG訪問する場合、先輩職員の勤務する部署ごとに話を聞くことができる業務内容は変わります。

それぞれの部署では、どのような話を聞くことができるのかを以下にまとめてあるのでOB・OG訪問する際の参考にしてください。

- なぜ、その仕事が必要なのかを考える

- その仕事の前後でどんな業務と繋がるのか意識する

- 誰のための仕事なのかを考える

教務課で働く大学職員の仕事内容

学生が手続きや履修の相談などで訪れる機会の多い教務課には、学生や教員と接する機会の多い部署という特徴があります。

教務課で働く大学職員の主な仕事は次の3つです。

- 全学生の学籍情報の管理

- 授業・履修・成績データの管理

- 教授会の運営

大学では学生ひとりずつの進級や休学など、すべての学籍異動を学籍情報として管理しています。

大学に在籍しているすべての学生分だけでなく、過去の卒業生の学籍情報もすべて管理しており、その管理は教務課の大切な仕事のひとつです。

管理している学籍情報は卒業や退学、在学可能年数の把握のために必要となり、証明書を発行するときの根拠情報として利用されます。

このほかにも、授業運営に関するサポート、履修科目の情報管理、成績の管理なども教務課の仕事です。

授業運営では、大学設備の説明や機器貸出を教員に行い、授業教室の変更や履修人数の管理などを行っています。

学生とよく関わるのも教務課の特徴だよ!

これらの仕事は教務課で行う業務のほんの一部です。教務課で働く大学職員の仕事内容について、詳しい内容は以下の記事を参考にしてください。

キャリアセンターで働く大学職員の仕事内容

学生の就職支援や民間企業の採用担当者と情報交換を行うキャリアセンターの主な仕事は次の3つです。

- 学生の就職サポート

- 卒業生の進路、就職状況の分析・情報公表

- 企業人事や公官庁との打ち合わせ

大学にとって卒業生の進路や就職先は重要なデータとなり、キャリアセンターで情報を管理しています。

キャリアセンターでは、就活生が希望する企業や団体に就職するためにさまざまな講座やガイダンスを開講してサポートしています。

民間企業や公官庁の採用担当者と打ち合わせを行い、「今年の採用方針」などの情報交換をしています。

就活生に対して、エントリーシートの添削や模擬面接なども実施しており、学生のキャリア全般に関わる業務を幅広く行っています。

学生を社会に送り出すことも大学の役割!

キャリアセンターは大学にある部署のなかでも外部の方との打ち合わせや交流が多い部署という特徴があります。

奨学金支援課で働く大学職員の仕事内容

奨学金に関する業務を行っている奨学金支援課では、学生の奨学金受給をサポートしたり、日本学生支援機構とのやり取りを行っています。

奨学金に関する業務を中心に行う奨学金支援課の主な仕事は次の3つです。

- 奨学金の給付・貸与の管理

- JASSO※1と連携する大学窓口

- 冠奨学金の獲得に向けた業務

※1 日本学生支援機構の略称。JASSOは奨学金制度を多数取り扱う独立行政法人です。

奨学金支援課が取り扱う奨学金は主に2つの種類があります。

奨学金に関する理解を深めるために、まずは「給付型」「貸与型」という観点を意識しましょう。

- 給付型奨学金

-

一定の条件を満たすと受給できる返済不要の奨学金

- 貸与型奨学金

-

返済が必要な奨学金で無利子のタイプと有利子のタイプがある

奨学金支援課では、経済的に困窮した学生の相談に応じたり、学生への奨学金を取り扱う独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)とのやり取りなどを行います。

奨学金の給付や案内に関する業務では、学生への説明だけではなく、各学部や教務課で働く大学職員との連携が欠かせません。

学生の状況をヒアリングして適切な制度を案内します!

奨学金支援課では、このほかにも特定の対象・目的のために受給される冠(かんむり)奨学金の取り扱いや新たな奨学金制度の検討などを行います。

まとめ

大学職員にOB・OG訪問するためのステップは次のとおりです。

OB・OG訪問をするための大きなハードルが訪問する相手を探すことです。

キャリアセンターやSNS、OB・OG訪問サービスなどを活用して、OB・OG訪問できる相手をまずは探しましょう。

まずは相手探し!ここが一番難しい!

社会人のマナーに気をつけましょう!

有意義なOB・OG訪問にするために必要です!

現役の大学職員から話を聞く貴重な機会です!

大学職員へのOB・OG訪問が難しいと感じているなら、他の就活生も同じように悩んでいます。

困難な取り組みだからこそ、OB・OG訪問をすることができれば周囲と差がつき、差別化することができます。

OB・OG訪問では自身の就活に大きな成果をもたらすため、以下の方法で大学職員を探してみましょう。

- 大学のキャリアセンターを利用する

- SNSで大学職員を探す

- 企業運営のOBOG訪問サービスを利用する

ひとりで悩まないのも就活をすすめるコツだよ!

「まわりにOB・OG訪問できる大学職員がいない…」という場合は、当記事ライターの大学職員トキがオンラインで相談(無料)を受け付けているので活用してください。

大学職員としての経験に加えて、これまでに100名以上の就活生や転職希望者から相談を受けた実績を交えながらお応えします。

オンライン無料相談を希望する場合は、公式LINEからご連絡ください。