就活を始めたばかりの頃は知らないことも多く、大学のキャリアセンターやインターネットを活用して情報を集めながらのスタートになります。

インターネットにある就活に関する記事は、就職活動全般の情報が多く、新卒で大学職員を目指すための就活情報は非常に少ないです。

この記事では、これまで100名以上の就活生からOB訪問やオンライン相談を受けてきた現役の大学職員トキが「大学職員になるための就活方法」に特化して説明します。

インターネットには少ない「現役の大学職員が書いた大学職員になる方法」です。

「できることをすべてやって大学職員になりたい!」と本気で大学職員を目指している就活生はぜひ最後まで読んでください。

- 大学職員の新卒採用スケジュールは民間企業よりも少し遅い

- 大学職員を目指すならほかの業界も見ておくべき

- 現役の大学職員から話を聞くOB・OG訪問が重要

大学職員の就活は5つのステップで進む

大学職員になるための就職活動では、新卒採用の情報が大学の公式ホームページに掲載されます。

新卒採用の求人情報を確認したら、次の5つの手順で就活を進めましょう。

大学ホームページで新卒採用の情報をゲット

エントリーシートを提出して書類選考を受けましょう

Webテストによる学力検査と性格診断などが実施されます

集団面接・個人面接など複数回の面接があります

最終面接を通過すれば内定です!

大学職員の新卒採用にむけた4つの事前準備と対策

大学職員の選考について、流れが分かったら次は事前の対策に取り組みましょう。

大学職員の新卒採用が始まるまでに、就活生が行うべき対策は次のとおりです。

| 選考までの事前の対策 | おすすめ対策方法 |

|---|---|

| 1.自己分析 | OfferBoxのAnalyzeU+を利用する |

| 2.就活ナビ・オファーサイトに登録 | オファーサイトで早期選考に挑戦 |

| 3.OBOG訪問をする | 現役の大学職員から話を聞こう |

| 4.大学業界以外の業界を見てみる | 他の業界と比較してみよう |

大学職員トキ

大学職員トキ就活の本番までに対策をしておこう!

手順1.自己分析で自己理解を深めよう

就活を始めたら、はじめに自己分析に取り組みましょう。

自己分析とは、これまでの自分の活動や経験を振り返りながら、自分の強みや弱みを再確認して、自分の考え方や特徴を言語化する作業です。

面接では「あなたはどんな人なのか?」という質問をたくさん受けます。

自己理解ができていなければ、面接官に自分をアピールすることができません。

自己分析は、自分で自身の分析を行うための手法ですが、他己分析という自分以外の人から客観的な視点で自分を分析してもらう方法もあります。

自己分析と他己分析を併用することで、自分自身の理解が深まり、これまで気づかなかった自分の得意や苦手を知ることができます。

- 自己分析とは

-

自己分析とは、自分の長所や短所を理解するために考え方や行動の特徴を分析して、自分の特徴を言語化する作業です。自己分析を行うことで、志望動機やガクチカにおいて過去の経験や自分の強みを交えながら話ができるようになり、一貫性があり説得力のある話ができるようになります。

- 他己分析とは

-

他己分析とは、自己理解を進めるために他人に自分のことを客観的に分析してもらう手法のことです。「私ってどう見える?」と友人や家族に質問することで、今まで自分では気づかなかった発見があるかもしれません。

「はじめて自己分析するのでやり方が分からない…」という場合はオファー型就活サイトが提供する自己分析ツールを利用してみましょう。

自己分析ツールを使って、自分の特徴や傾向を掴むための手がかりをゲットしましょう。

- 自己分析ツールで自分の特徴を掴む

- 自分の特徴がどのように形成されたのか分析する

- 他己分析で自己理解との答え合わせ・新発見を探す

まずは自己分析ツールで自己分析を始めよう!

おすすめの自己分析ツールはOfferBoxが提供しているAnalyzeU+(アナライズユープラス)です。

AnalyzeU+は、無料で利用することができる累計100万人の診断結果に基づいた自己分析ツールです。

AnalyzeU+の平均回答時間は20分~40分で251問に回答するだけで診断結果がすぐにわかります。

- スマホでもPCでも受検できるからスキマ時間を活用

- 28項目の診断結果で多面的に自己分析ができる

- 自己分析の結果をもとにオファーが届いて内定のチャンスが増える

実際の画面はこんな感じ!

\ 公式サイトに移動します /

自己分析をすることで面接だけでなく、採用説明会やグループディスカッションなど自己紹介を求められる場面でスラスラと話ができるようになります。

結果的に就活をスムーズに進められるようになるので、自己分析をしながら自己紹介について考えてみましょう。

どんな自己紹介をしたらいいか分からない場合は、現役大学職員が書いた自己紹介の例文を活用してください。

手順2.就活ナビサイト・オファー型サイトで選考情報をゲット

就活をするうえで大切なのが新卒採用の情報を集めることです。

「気づいたら新卒採用が終わってた…」と後悔することがないように、早めに就活ナビサイトとオファー型就活サイトへの登録を行いましょう。

- 就活ナビサイトとは

-

リクナビやマイナビなどの求人掲載型の就活サイト

- オファー型就活サイトとは

-

オファーボックスやキミスカなどのスカウトが届く就活サイト

新卒採用の選考スケジュールは企業や大学ごとで異なります。

志望する大学の新卒採用情報がリリースされたかを定期的にチェックして情報収集を行いましょう。

大学職員の就活スケジュールは民間企業と比べて、やや遅い傾向があります。

大学職員の新卒採用スケジュールを把握して、今できる準備を着実に進めていきましょう。

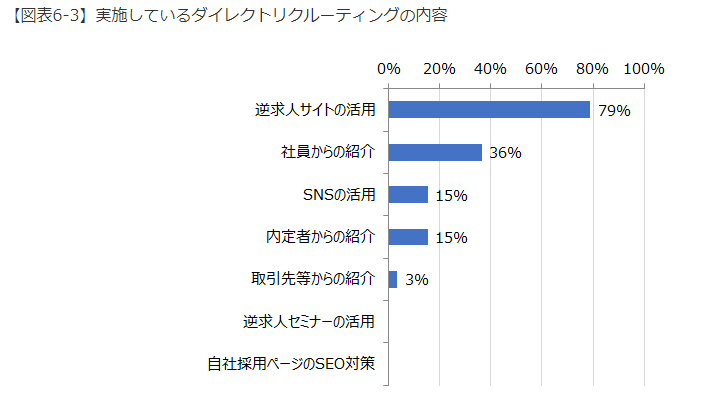

オファー型就活サイトを利用する流れへと変化している!

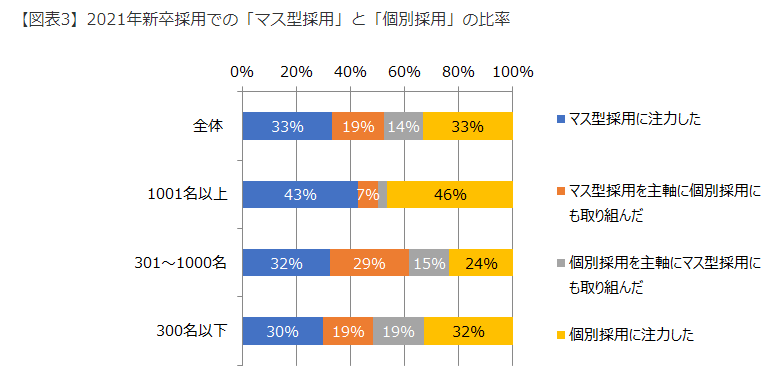

2021年頃まではマイナビやリクナビなどの就活ナビサイトを利用したマス型採用といわれる選考活動が中心でした。

ところが、2022年卒就活生の新卒採用から大企業の約6割がスカウトやオファーなどによる個別型採用を実施しています。(出典:HR総研「2021年&2022年新卒採用動向調査」)

かつては、就活ナビサイトに新卒採用の求人情報を掲載して、就活生からの応募を待つスタイルが主流でした。

近年では採用する側が「求める人物像」と合致した就活生にオファーを出して面接を行う「オファー型就活」を採用する流れへ変化しています。

就活生にとって、就活解禁から卒業までの期間を考えると、就活ができる期間には限りがあります。

転職活動の場合は、納得できる結果を得られなければ「来年再チャレンジ」という選択もできますが、就活生にとっては一発勝負です。

オファー型就活も活用してチャンスを増やそう!

大学職員が第一志望の就活生には、民間企業も含めた他業界も視野に入れて就職活動をしてほしいと思います。

なぜなら、いろいろな業界・職種を知ることで就活生の見識が広がり、「他業界と比べてなぜ大学職員が第一志望なのか?」という説明ができるようになるからです。

いくつもの内定先を獲得しても、最終的に就活生が選択できる就職先はひとつですが、大学職員の新卒採用スケジュールはやや遅いため、それまでに幅広い業界を視野に入れて就職活動を進めましょう。

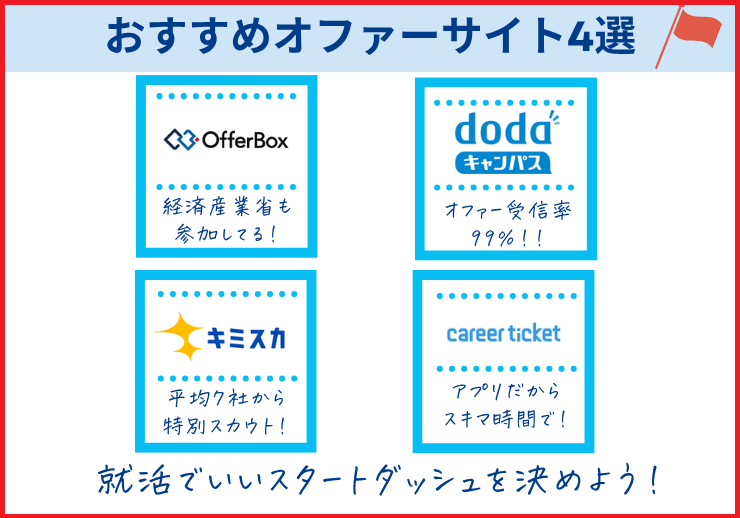

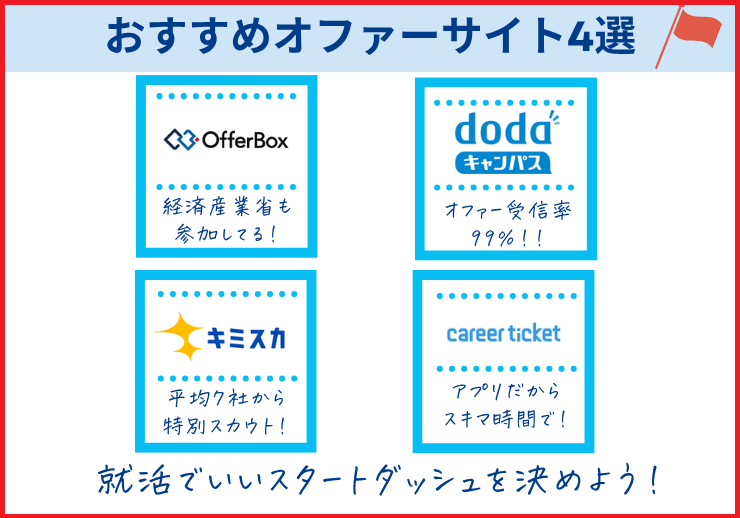

就活生が就活を有利に進めるために利用したいオファー型サイト

オファー型サイトによって、さまざまな特徴があります。

- オファー受信率が高い

- グループディスカッション(GD)対策

- インターンシップのオファーがある

以下の記事では、それぞれのオファー型就活サイトについて詳しく解説しているので、自分に合ったオファー型就活サイトを利用してみましょう。

PR

オファー型の就活サイトに関するさらに詳しい内容は以下の記事で解説しています。

それぞれのメリットやデメリットを知って就活を有利に進めてきましょう!

たくさんのサイトを使いたくない場合はどうしたらいい?

「忙しいからひとつだけ利用したい!」という就活生にはオファーボックスがおすすめです。

自己分析ツールを無料で使えるので、自己分析をしてプロフィールを埋めたらあとはオファーを待つだけ!

手順3.OBOG訪問をして現役大学職員から話を聞こう

大学職員の新卒採用では、大学ごとに大学職員の仕事内容や働き方について説明する採用説明会が開催されます。

就活生は採用説明会に参加することで、大学職員として仕事をする場合のイメージを持つことができます。

大学職員の仕事をイメージできれば、自分の志望動機をより具体的に書くことができます。

大学職員の仕事内容について、早めに理解を深めておきましょう。

大学職員の仕事をイメージしたり、志望動機を考えるために大学職員にOBOG訪問をして「現場で働くリアルな声」を聞いてみることもおすすめです。

自分の中で煮詰まったり、うまく言語化できない時はひとりで悩まずに「人からアドバイスをもらう」ために行動してみましょう。

大学職員にOB・OG訪問するための方法を紹介するよ!

以下の記事では、大学職員にOBOG訪問する方法を解説しています。

OBOG訪問を申し込む前にまずはしっかり予習しておくことで、OBOG訪問の成功確率が高まるだけでなく、有意義な訪問になるので確認しておきましょう。

OBOG訪問ではどんなことを質問したらいいの?

OBOG訪問をする時に「何を聞けばいいか分からない…」という場合は、以下の質問例文を参考にしてください。

大学職員の仕事を理解するためにどれも役に立つ質問ばかりです。

手順4.いろいろな業界を見て選考を受けてみよう

就活では考える時間と同じくらい行動量が大切になります。

パソコンの前で煮詰まっているだけでは、就活を前に進めることはできません。

少しでも気になったり、興味がありそうな業界であれば、積極的に企業説明会に参加してみましょう。

大学職員を目指す場合、大学職員の就活スケジュールはやや遅い傾向にあるため、大学業界だけに合わせて就活をしていると「ほかの業界は新卒採用が終わっている」という事態になってしまいます。

幅広く情報をキャッチしながら、実際に自分の手と足を動かして就活をしましょう。

その結果、経験や知識が増えて自分の就活をどんどん進めることができるようになります。

- 大学のキャリアセンターを活用する

- 就活ナビサイトに登録して新卒採用情報をゲット

- オファー型就活サイトでオファーを受ける

大学職員のエントリーシートを準備しよう

就活の解禁時期である3月になると、企業や大学は新卒採用に向けてエントリーシート(ES)の内容をホームページなどで公開します。

応募する大学によってエントリーシートの形式や設問が異なるため、エントリーシートの応募受付が始まると、就活生はどんどんエントリーシートを作成する必要があり、提出期限との戦いが始まります。

どの大学のエントリーシートにも利用できる自己PRや学生時代に頑張ったこと(ガクチカ)などは、事前に用意しておきましょう。

いくつもの大学のエントリーシートを効率的に準備しながら、自己アピールに繋がる内容を考えていきましょう。

学生時代に頑張った取り組みについての書き方は現役の大学職員が書いたガクチカの例文を参考にしてください。

- 学生時代に頑張ったこと

- 自己PR

- 志望動機

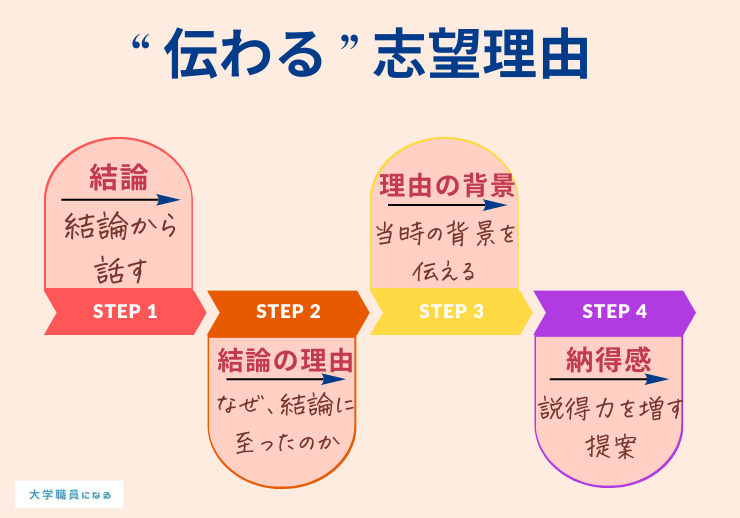

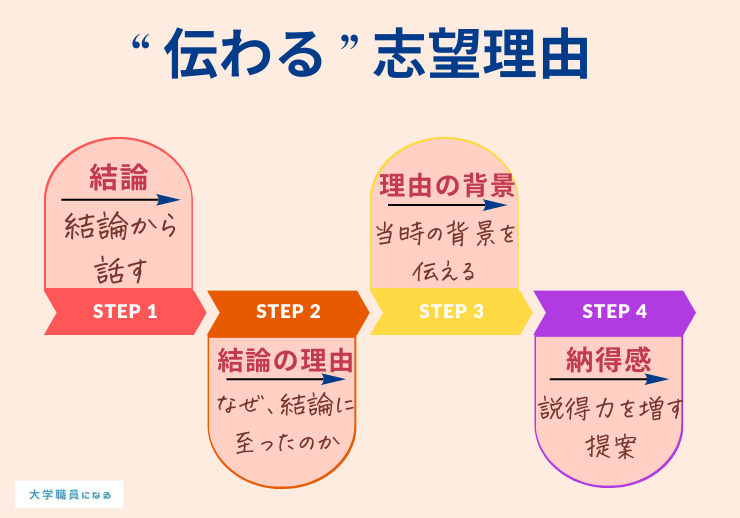

大学職員の志望動機に大切な4つの構成

大学職員のエントリーシートを準備するために「志望動機が書けない…」という相談をたくさんいただきます。

志望動機は以下の4つを意識して書くことで、面接官に伝わりやすい内容にすることができます。

- 1.結論

-

まずは結論から話しましょう!

- 2.結論の理由

-

なぜ志望したのか?その理由を伝えましょう。

- 3.理由の背景

-

その理由をあなたが感じた背景や過去の経験を伝えます。

- 4.納得感の提供

-

あなただからできることを伝えて志望動機に納得感をプラスします。

自分らしい大学職員のエントリーシートが書けたら、面接官が読んだときに伝わるかチェックしてみましょう。

以下のエントリーシートを書くときのポイントに沿って自分のESが書けているかを見てください。

自分以外の人に読んでもらって添削をお願いするのもおすすめです。

エントリーシートの添削を受け付けていますよ!

当記事ライターの現役大学職員トキもエントリーシートの添削を受け付けています。

ご希望の場合は、「大学職員になる」公式LINEからご連絡ください。

- 結論を先に書く

- 自分の意見に「そう思う理由」を必ず添える

- 音読して内容が伝わるか確認する

以下の記事では、大学職員の選考に役立つエントリーシートの書き方を詳しく紹介しています。

エントリーシートを書きながら参考にしましょう。

大学職員の新卒採用には適性検査がある

大学職員の新卒採用では、適性検査の受検を求められることがあります。

適性検査とは、基礎学力を測定する学力検査と選択問題の回答によって就活生の思考傾向を把握する適性診断の主に2種類で構成される検査です。

適性検査の受検を通じて、大学側は「大学の求める人物像との一致」の度合いを測定することができます。

- 学力検査

-

言語・非言語の問題が出題され、受験者の基礎学力を判定する検査

- 適性診断

-

選択問題の回答で性格や思考傾向を判断して適性を測る検査

私立大学の場合は適性検査の際に、民間企業と同様にテストセンターでのWebテスト受験が求められたり、大学独自の問題を解いたりすることになります。

大学職員のWebテスト対策には、SPIなどのWebテスト対策のための参考書を活用しましょう。

1冊買って3周以上解き続けるのがおすすめ!

当記事ライターの現役大学職員トキは就活生だった当時、Webテストの参考書を1冊買って、3周以上繰り返し解くことで勉強しました。非常に効果があるのでおすすめです。

\ 私はこの参考書を愛用したよ /

国立大学の場合は一般社団法人国立大学協会が定める国立大学法人等職員採用試験の受験が必要になります。

国立大学法人等職員採用試験では、出題傾向を把握して試験勉強が必要になるので、以下の記事を見ながら対策を進めていきましょう。

大学職員の面接は複数回で実施される

書類選考が通過したら、次はいよいよ面接です。

大学職員の新卒採用では面接が複数回に分かれて実施されます。

集団面接や個別面接が実施されるので、しっかりと準備をしてから参加しましょう。

大学職員の面接では、エントリーシートに書いた内容を中心に面接官から質問されます。

集団面接の場合は、就活生ひとりあたりの回答時間が限られるため、質問に対して端的に結論を答えることを心がけましょう。

個別面接では複数人の面接官から、いろいろと質問を受けることになるので、面接官との会話を通じて自己アピールすることを意識しましょう。

最終面接になると、「ここを通過すれば内定」となるので、これまでの面接とは異なる独特の雰囲気があります。

大学によっては学校法人の理事や大学教員なども面接官として参加するため、最終面接でよく聞かれる質問について自分の回答をしっかりと用意してからチャレンジしましょう。

面接はESに書けなかったことを伝えるチャンス

大学職員の面接では、文字数制限によってエントリーシートに書けなかった自分の考えや想い、行動の背景を伝えて面接官に自分らしさを売り込みましょう。

面接官は学生時代の成果や結果だけでなく、「なぜ取り組んだのか?」「その結果からなにを学んだのか?」という就活生の考え方や人柄を知ろうとしています。

面接官はいろいろな質問をすることで、就活生の人柄を理解しながら大学が求める人物像と合うかどうか選考しています。

就活をするなかで大学職員の採用面接がつらく感じる理由はさまざまな角度から自分自身についての質問され、深掘りされ続けることが原因です。

自己理解が十分できていれば質問されても怖くないわ!

事前に自己分析を行って、自己理解を深めておくことが大切です。

面接官が面接でみているポイントを知っておくと何を答えればよいのかイメージすることができて、面接を受ける時に心の余裕をつくることができます。

大学職員の面接では、「逆質問」の機会を与えられることもあるので、欠かさずに準備をしてください。

大学職員への就職が難しいと感じた時にやること

大学職員の就活が難しいと感じる場合は、今の自分に足りていない部分を分析しましょう。

これまで100名以上からOB訪問やオンライン相談を受けてきましたが、就活がうまくいかない就活生には共通点があります。

- 志望理由が弱い

- 自己分析が足りない

- 選考へのエントリー数が少ない

- 志望理由が弱い

-

「なぜ大学職員になりたいのか?」という志望理由がありきたりな内容になっていませんか?

大学職員の志望動機の書き方を理解して、自分の経験に基づいた志望動機を考えましょう。

- 自己分析が足りていない

-

面接でうまく回答できないのは、自分でも自己理解ができていないことが原因です。

自己分析が進まないなら、他己分析やまわりの人に相談してひとりで悩まずに周囲の力を借りましょう。

- 選考へのエントリー数が少ない

-

大学が求める人物像に合わなければ内定には繋がりません。求める人物像は大学の方針によって異なるので、いくつかの大学に複数エントリーした方が内定獲得の確立は高くなります。

就活でのエントリー数が少ないと、面接経験を積むこともできないのでオファー型就活サイトなどを活用しながら積極的にエントリーしましょう。

まとめ

大学職員の就活では、選考が始まるまでの事前の対策が重要です。

次の4つの手順で事前の対策を進めましょう。

| 就活の内容 | おすすめ対策方法 |

|---|---|

| 1.自己分析 | OfferBoxのAnalyzeU+を利用する |

| 2.就活ナビ・オファーサイトに登録 | オファーサイトで早期選考に挑戦 |

| 3.OBOG訪問をする | 現役の大学職員から話を聞こう |

| 4.大学業界以外の業界を見てみる | 他の業界と比較してみよう |

大学職員の就活スケジュールは民間企業と同じく3月に採用説明会が開始され、6月に面接開始となります。

しかし、民間企業よりも少し遅いスケジュールで選考が進むので、「気づいたら手遅れだった」とならないように早めの準備を心がけましょう。

大学職員を目指す場合でも、ほかの業界や職種を知っておくことは欠かせません。

「他業界と比較してなぜ大学業界なのか?」について、自分なりの回答ができるようになれば志望動機も説得力を増します。

早期選考やインターンシップの探し方が分からない場合はオファー型就活サイトの利用もおすすめです。

PR

大学職員の仕事内容について、分からないことがあれば、実際に大学職員として働く先輩にOB・OG訪問をして直接話を聞くことが効果的です。

当記事ライターの現役大学職員トキはオンライン相談(無料)を通じてエントリーシートの添削や相談を受け付けています。

大学職員を目指すために相談があれば公式LINEからいつでもご相談ください。